各チームの特徴

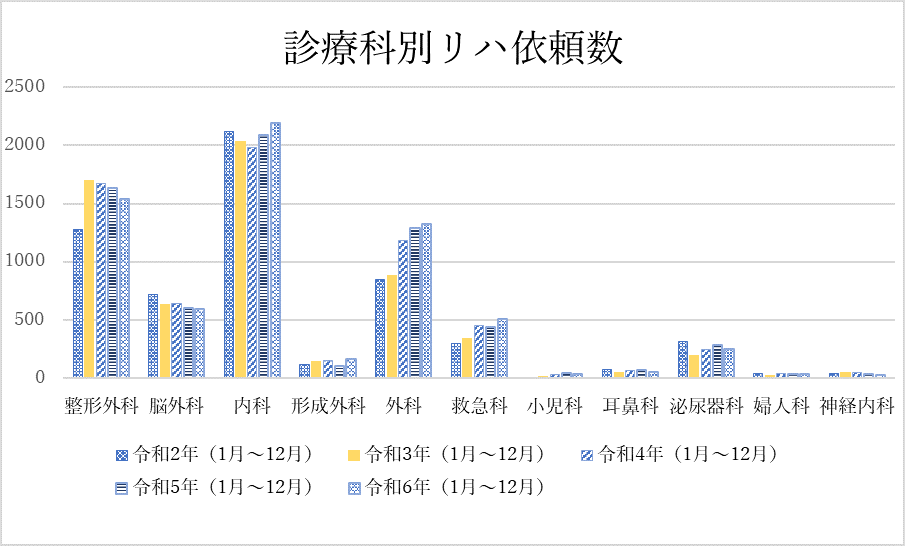

診療科別リハ依頼数

| 令和2年 (1月~12月) |

令和3年 (1月~12月) |

令和4年 (1月~12月) |

令和5年 (1月~12月) |

令和6年 (1月~12月) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 整形外科 | 1278 | 1695 | 1670 | 1638 | 1537 |

| 脳神経外科 | 717 | 632 | 641 | 600 | 596 |

| 内科 | 2124 | 2030 | 1984 | 2089 | 2196 |

| 形成外科 | 118 | 148 | 152 | 109 | 165 |

| 外科 | 852 | 887 | 1180 | 1294 | 1325 |

| 救急科 | 302 | 343 | 452 | 439 | 509 |

| 小児科 | 4 | 13 | 32 | 46 | 35 |

| 耳鼻咽喉科 | 77 | 48 | 67 | 68 | 53 |

| 泌尿器科 | 317 | 196 | 251 | 288 | 254 |

| 婦人科 | 41 | 28 | 38 | 36 | 36 |

| 脳神経内科 | 39 | 54 | 46 | 39 | 30 |

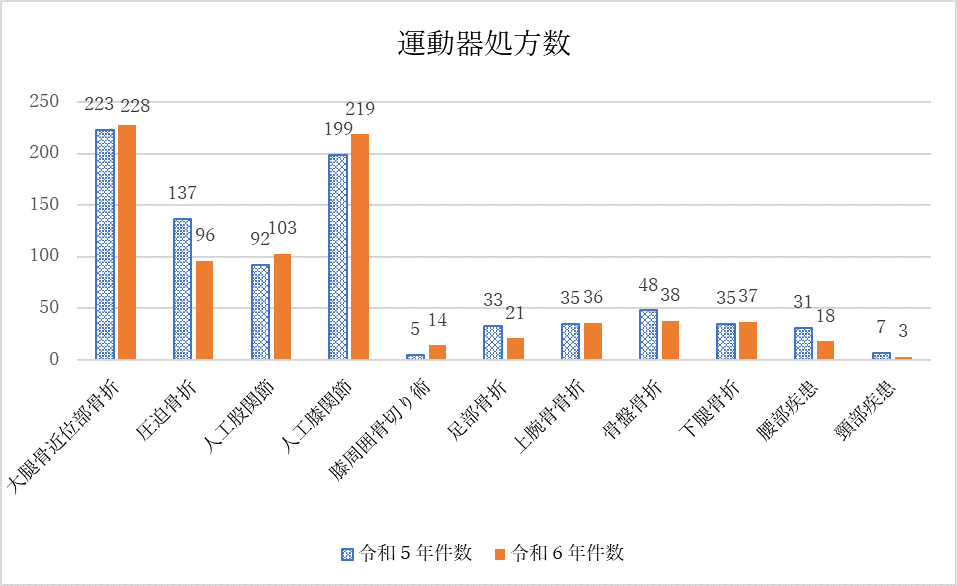

運動器チーム介入実績

| 運動器処方 | 令和2年件数 | 令和3年件数 | 令和4年件数 | 令和5年件数 | 令和6年件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大腿骨近位部骨折 | 194 | 170 | 224 | 223 | 228 |

| 圧迫骨折 | 169 | 174 | 150 | 137 | 96 |

| 人工股関節 | 15 | 26 | 68 | 92 | 103 |

| 人工膝関節 | 57 | 80 | 123 | 199 | 219 |

| 膝周囲骨切り術 | - | 8 | 13 | 5 | 14 |

| 足部骨折 | 36 | 42 | 30 | 33 | 21 |

| 上腕骨骨折 | 15 | 23 | 29 | 35 | 36 |

| 骨盤骨折 | 41 | 28 | 34 | 48 | 38 |

| 下腿骨折 | 24 | 21 | 25 | 35 | 37 |

| 腰部疾患 | 47 | 50 | 42 | 31 | 18 |

| 頸部疾患 | 6 | 14 | 10 | 7 | 3 |

運動器では、主に大腿骨近位部骨折や脊椎圧迫骨折・骨盤骨折・下腿骨折・足部骨折・上腕骨近位端骨折・人工関節・骨粗鬆症外来・熱傷・再生医療などのリハビリテーションに携わっています。主治医やMSW・看護師とともにチーム医療に取り組み、特に高齢者において骨脆弱性によって引き起こされる大腿骨近位部骨折や脊椎圧迫骨折・骨盤骨折は多く、入院・術後の廃用症候群やせん妄予防のため入院または術翌日から、早期リハビリテーションを積極的に行い、早期離床を行っています。

足部骨折・上腕骨近位端骨折においてもクリニカルパスを作成し、自宅退院可能な患者さんは可及的早期に外来リハビリテーションへと移行しています。

脊椎圧迫骨折ではパンフレットを用いて看護師と協同で指導を行い、早期離床・ADL向上に取り組んでいます。

熱傷では、全身状態を考慮したうえで離床や拘縮予防の関節可動域運動などを早期から行っています。

人工関節センターでは、変形性股関節症・膝関節症に対し術前から運動指導や生活指導に介入することで、手術に対する不安を軽減させ、術後のリハビリが効率的に開始できています。また、人工股関節・膝関節の術後は、外来フォローまで行い、在宅での生活状況や退院後の活動性に応じたリハビリテーションが継続して行えます。膝周囲骨切り術についても、人工関節手術と同様に、術前から術後の外来フォローまで継続したリハビリテーションを行っています。

脆弱性骨折が増加するなか、骨粗鬆症への取り組みを強化し、入院中は対象患者さんに対し骨粗鬆症結果の説明や骨粗鬆症・運動について積極的な指導を行い、骨粗鬆症治療が円滑に導入できるような介入を行っています。骨粗鬆症外来においても、定期的な運動機能評価、また入院と同様に骨粗鬆症・運動について指導を行い、骨粗鬆症治療が継続して行われるように介入しています。

再生医療外来では、治療前後の運動機能評価や運動指導に取り組んでいます。学術面においては学会や勉強会への参加・学会発表をさらに推進していきます。

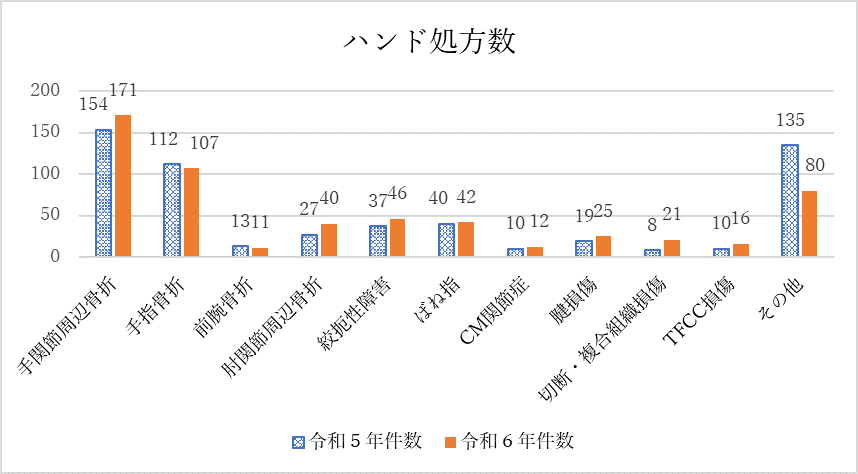

手外科チーム介入実績

| ハンド処方 | 令和2年件数 | 令和3年件数 | 令和4年件数 | 令和5年件数 | 令和6年件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 手関節周辺骨折 | 154 | 150 | 141 | 154 | 171 |

| 手指骨折 | 98 | 118 | 102 | 112 | 107 |

| 前腕骨折 | 13 | 18 | 25 | 13 | 11 |

| 肘関節周辺骨折 | 45 | 44 | 33 | 27 | 40 |

| 絞扼性障害 | 33 | 37 | 45 | 37 | 46 |

| ばね指 | 24 | 30 | 39 | 40 | 42 |

| CM関節症 | 18 | 16 | 10 | 10 | 12 |

| 腱損傷 | 7 | 5 | 15 | 19 | 25 |

| 切断・複合組織損傷 | 6 | 9 | 16 | 8 | 21 |

| TFCC損傷 | 12 | 6 | 3 | 10 | 16 |

| その他 | 96 | 102 | 99 | 135 | 80 |

四肢外傷センターのハンドセラピィも兼ねており、医師と連携し、作業療法士4名で対応しています。当院の入院患者さん、他の医療施設から紹介を受けた外来患者さんの病気や骨折などの負傷からの少しでも早い回復を支援しています。患者さんの身体の状態に合わせて、リハビリのプログラムや頻度、内容も一人一人個別に対応し、いかにして早く回復できるかを考え、最適なプログラムを組むように努めています。

ハンドセラピィ以外にも外傷やCRPSや炎症性疾患に対して炭酸療法の開始、脆弱性骨折に対するリエゾンサービスにも重点を置いています。また、手外科専門医や外科医の指導の下、学会発表にも力を入れています。

日本作業療法学会:1演題、アジア太平洋作業療法学会:1演題

日本ハンドセラピィ学会一般演題 座長、福岡県作業療法学会一般演題 座長、九州ハンドセラピィ学会ランチョンセミナー 座長

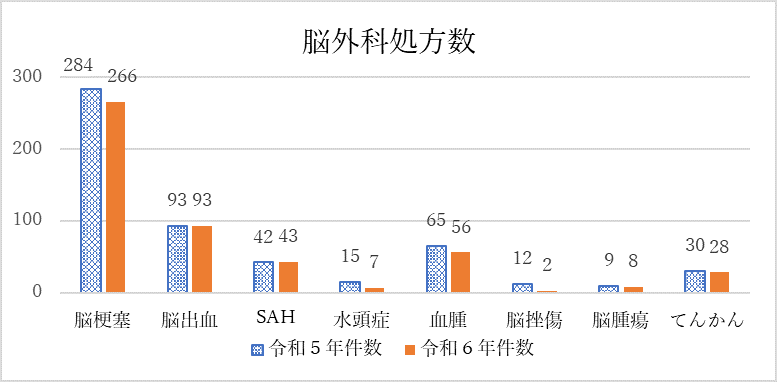

脳神経外科チーム介入実績

当院では、Stroke Care Unit(SCU)で急性期の脳卒中患者さんを受け入れ、発症早期から集中的な治療・看護・リハビリテーションを行っています。当院の取り組みとして、脳卒中で入院されたSCU病棟の患者さんにおいては毎日理学療法・作業療法・言語療法のいずれかのリハビリテーションの介入を実施しています。早期に日常生活動作能力の獲得を目標に全身状態を考慮したうえで離床を行っています。また、脳卒中だけに限らず、多岐にわたる脳血管疾患の対応を実施しています。

| 脳神経外科処方 | 令和2年件数 | 令和3年件数 | 令和4年件数 | 令和5年件数 | 令和6年件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 脳梗塞 | 226 | 241 | 282 | 284 | 266 |

| 脳出血 | 65 | 78 | 87 | 93 | 93 |

| SAH | 28 | 28 | 35 | 42 | 43 |

| 水頭症 | 6 | 10 | 15 | 15 | 7 |

| 血腫 | 57 | 70 | 69 | 65 | 56 |

| 脳挫傷 | 4 | 13 | 10 | 12 | 2 |

| 脳腫瘍 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 |

| てんかん | 21 | 21 | 30 | 30 | 28 |

リハビリテーション科・病棟スタッフ間の情報共有への取り組み

ベッドサイドに患者さんの移動状況(介助量)の把握として、ピクトグラムを用いて情報共有を行っています。

発症直後から介助量が目まぐるしく変化する状況で、評価や運動を通してリハビリテーション科スタッフにより介助状況などピクトグラムを通して常に発信しています。また、病棟スタッフと情報共有することで転倒予防にもつなげることを心掛けています。

認知症対象患者へのリハビリテーション介入

当院では、認知症対象患者さんへの取り組みとして「もの忘れ外来」があり、いずれもリハビリスタッフの介入が必要不可欠となっています。また、新しい作用機序を持つアルツハイマー病による軽度認知障害または軽度の認知症の治療薬であるレカネマブ(商品名:レケンビ®)が、2023年12月20日に発売となりました。当院でも治療開始され、定期的な評価を行っています。

・もの忘れ外来

作業療法士と公認心理師が神経心理学的検査を実施しています。当院では、他院で行っているスクリーニング検査以外にも検査を実施しています。評価項目は、MMSE、FAB、TMT(PartA・PartB)、リバーミード行動記憶検査、MOCA-Jです。

・レケンビ外来

物忘れ外来同様に、作業療法士と公認心理師が神経心理学的検査を実施しています。家族に患者さんの状況を確認後、検査を実施しています。評価項目は、MMSE、CDRです。

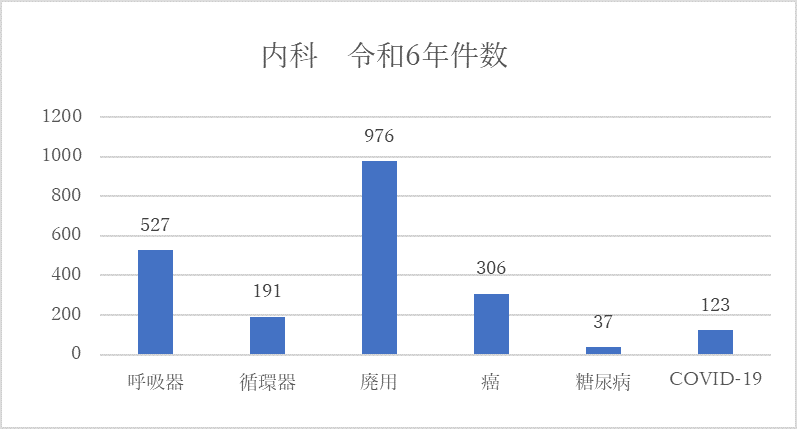

内科・外科チーム介入実績

| 内科 | 令和2年件数 | 令和3年件数 | 令和4年件数 | 令和5年件数 | 令和6年件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 呼吸器疾患 | 572 | 487 | 398 | 376 | 527 |

| 循環器疾患 | 216 | 207 | 153 | 140 | 191 |

| がん | 313 | 294 | 189 | 197 | 306 |

| COVID-19 | - | 14 | 26 | 89 | 123 |

| その他 | 1028 | 1178 | 1290 | 1307 | 976 |

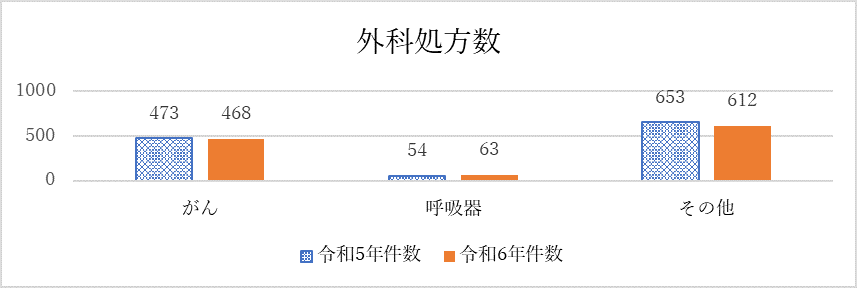

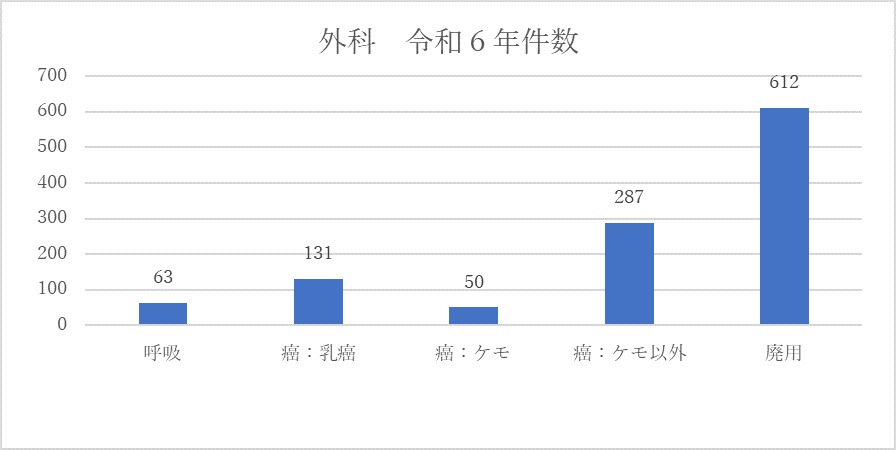

| 外科 | 令和2年件数 | 令和3年件数 | 令和4年件数 | 令和5年件数 | 令和6年件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| がん | 417 | 384 | 443 | 473 | 468 |

| 呼吸器 | 36 | 55 | 43 | 54 | 63 |

| その他 | 314 | 375 | 694 | 653 | 612 |

内科においては呼吸器・循環器・消化器疾患に対して間質性肺炎、誤嚥性肺炎、COPDの患者様等のリハビリテーションを行っています。特に当院は急性期病院ということもあり、人工呼吸器管理中の呼吸訓練、AMIなどの循環器の患者様などICUでの超急性期時期から介入、内視鏡治療後の廃用症候群予防等患者さんの状態改善に向け業務を行っています。がん疾患に対しては入院での化学療法中の廃用症候群予防にも介入し予防に努めています。

外科においては手術前後を通じてリハビリテーションを行っています。術前から介入することで患者さんの入院前の運動機能把握、また術後の状態を想定してのオリエンテーションなどを行うことで術後のリハビリテーションがスムーズに行えるという利点が挙げられています。近年、がん患者さんの手術前後リハビリテーションが増加しています。がん疾患に対しては入院での化学療法中の廃用症候群予防にも介入し予防に努めています。

令和3年7月よりCOVID-19陽性者へのリハビリテーションを開始しています。早期離床や呼吸練習等を実施し社会復帰に向けた取り組みを実施しています。令和6年も陽性者に感染早期より廃用症候群予防や呼吸機能低下予防に努めた取り組みを行っています。

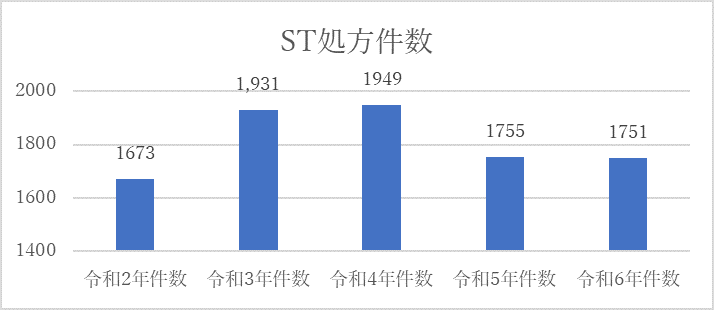

言語聴覚チーム介入実績

| ST | 令和2年件数 | 令和3年件数 | 令和4年件数 | 令和5年件数 | 令和6年件数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 処方総件数 | 1673 | 1931 | 1949 | 1755 | 1751 |

| 摂食機能療法件数 | 460 | 254 | 205 | 191 | 152 |

| VE/VF実施件数 | 31 | 8 | 18 | 15 | 9 |

| 脳血管 | 484 | 585 | 639 | 596 | 589 |

| 呼吸器 | 236 | 423 | 489 | 492 | 560 |

| がんリハ | 60 | 70 | 89 | 99 | 81 |

| 頭頸部がん | 21 | 14 | 30 | 38 | 12 |

| その他(廃用等) | 381 | 577 | 479 | 324 | 348 |

リハビリテーション科言語聴覚療法部門では当院耳鼻科医と協力し嚥下評価を実施しています。VE・VF評価に基づく訓練を実施することで患者さんにより良い訓練を提供出来るよう努めています。

また、がんリハビリテーション研修受講修了者も多く在籍しており、自宅退院へ向けてのリハビリから終末期ケアまで幅広く対応しています。脳血管疾患の患者さんに対しても入院早期からの積極的な言語・コミュニケーション・発声・構音訓練などを実施しています。

また、COVID-19陽性者に対しても嚥下訓練、口腔機能訓練など機能の維持向上を目的にリハビリを実施しています。年間の処方件数は令和6年では1,751件となっており、コミュニケーション能力の向上や経口摂取を目的に早期退院に協力できるよう努めています。

リハビリテーション・栄養・口腔連携について

令和6年度診療報酬改定において急性期におけるリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組についての推進が掲げられています。当院においても令和6年9月より7階西病棟にてリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定を開始しました。入棟時より多職種でカンファレンスを実施し全ての入棟患者さんに対して評価及び計画を立案してADL低下予防、口腔機能維持改善、栄養管理を実施しています。

7階西病棟の令和6年8月~12月の実績では入棟時と退棟時のADL評価(バーセルインデックス)において、ADL低下率は365名退棟し4名のみが低下となり基準となる3%を下回る1.1%と連携効果が認められました。

勉強会

当院では、自己研鑽・知識の共有を目的として定期的に勉強会やカンファレンスを行っています。

- リハビリテーション勉強会:毎月第1月曜日

- 症例検討会:毎月第3月曜日

- 整形外科レントゲンカンファレンス:毎日(平日朝)

- 脳外科CTカンファレンス:毎週木曜日

- 耳鼻科カンファレンス:毎週金曜日

- ICU、SCUカンファレンス:毎日(平日朝)

- 北九州総合病院リハビリテーション研究会:年2回開催

- 排泄ケア回診:毎週月曜日

- 内科回診:毎週月曜日

- 外科回診:毎週金曜日

- 脳外科回診:毎週木曜日

- 形成外科回診:毎週木曜日

- ガンラウンド:毎週木曜日

- NSTラウンド:毎週金曜日

- 褥瘡カンファレンス:毎週月、水曜日

- リエゾンサービス会議:毎月第4火曜日

取得免許

- 理学療法士:33名(うち、認定理学療法士 内部障害呼吸:4名、運動器:5名、循環1名)

- 作業療法士:14名(うち、認定作業療法士:2名)

- 言語聴覚士:7名(うち、日本摂食嚥下学会認定士:2名)

- 3学会合同呼吸認定士:12名(PT10名、OT2名)

- 心リハ指導士:1名

- 呼吸ケア指導士:1名

- がんリハ研修修了者:計44名(PT27名、OT:10名、ST:7名)

- リンパ浮腫実技研修修了:2名

- 介護支援専門員:3名

- 福祉用具専門員:2名

- 福祉用具プランナー:1名

- リエゾンマネージャー:4名(PT3名、OT1名)

- メンタルヘルスマネジメントⅡ種:2名

- 臨床実習指導者:20名

- 臨床実習指導実践研修者:1名

- 住環境コーディネーター2級:9名

- 訪問リハ実務者研修修了者:3名

| 学会等名称 | 開催日 | 演題名 | 発表者 |

|---|---|---|---|

| 第26回日本骨粗鬆症学会 | 2024年9月 | 日常業務として仲間に広げる骨折リエゾンサービス | PT 恵村 美幸 |

| 8th APOTC 2024 | 2024年11月 | Attempt to introduce osteoporosis Liaison Service in our hospital | OT 下門 範子 |

| 第58回日本作業療法学会 | 2024年11月 | 乳がん患者の術式と心理的要因との関連~心理的スクリーニング検査HADSを用いて~ | OT 下門 範子 |